※本記事はアフェリエイト広告を利用しています。

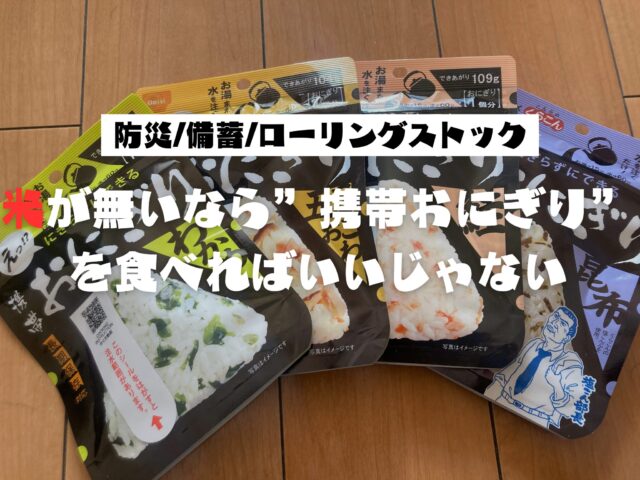

米が無いなら”携帯おにぎり”を食べればいいじゃない

お湯なら15分、水なら60分【作り方】

おすすめは、「わかめ」>「鮭」=「五目おこわ」>「昆布」です

米が無いなら”携帯おにぎり”を食べればいいじゃない

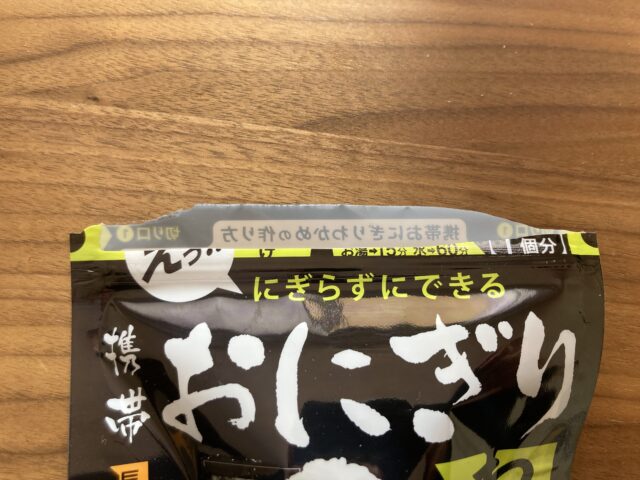

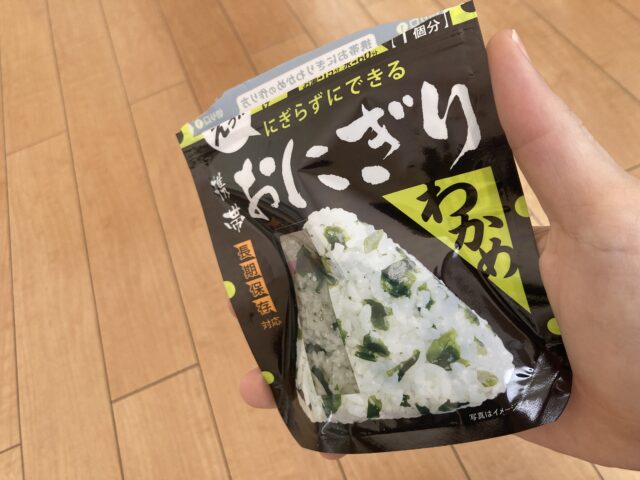

アルファ米として有名な尾西食品から”携帯おにぎり”が発売されています。

※アルファ米とは、炊きたてのごはんを急速乾燥させたもの

味のバリエーションは、「鮭」「わかめ」「五目おこわ」「昆布」の4つです。

“尾西のごはんシリーズ”は知っていましたが、アルファ米を実際に食べたことはありませんでした。

災害に遭ってからでは遅いので、手軽に食べられる保存食として、今回”携帯おにぎり”を選びました。

コンビニおにぎりと比べても割高(1個250~300円ぐらい)ですが、5年保存できて水さえあれば調理不要で食べられるので、そこは許容範囲ですね。

▼尾西食品と言えば、こっちの”ごはんシリーズ”の方が有名でしょう

お湯なら15分、水なら60分【作り方】

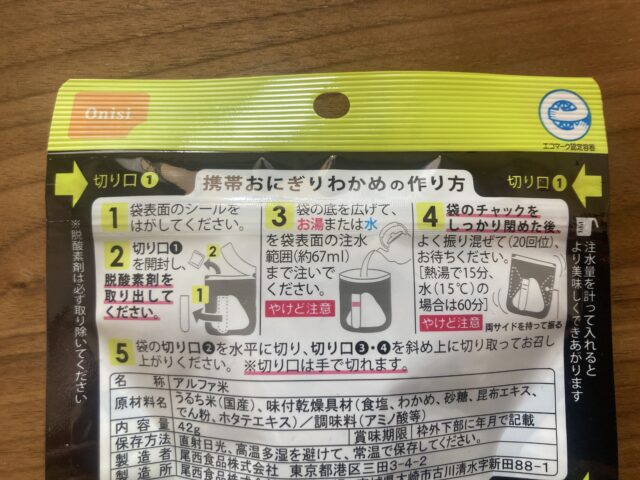

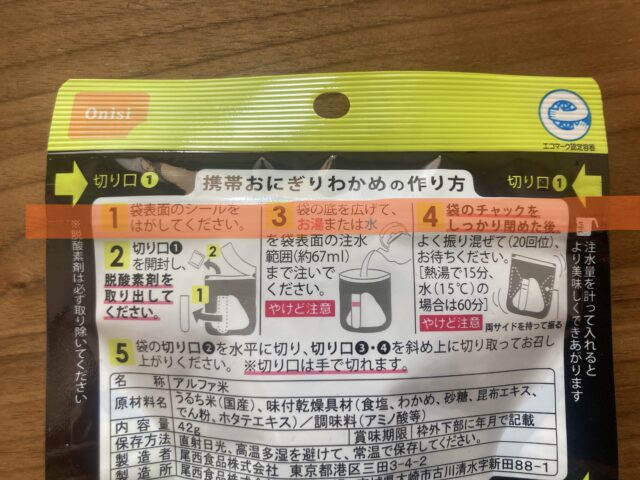

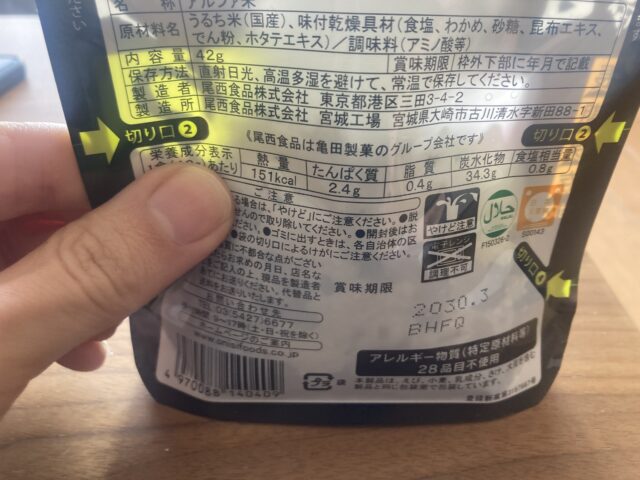

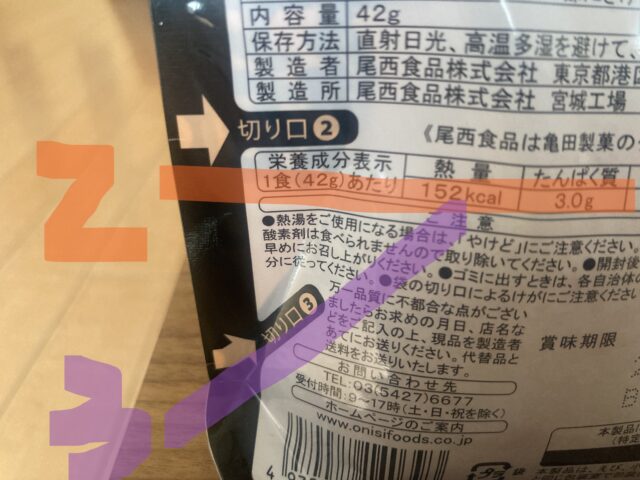

作り方は、商品裏パッケージに記載されておりますが、計5ステップです。

ステップ1:袋表面のシールを剥がす

ステップ2:切り口①を開封して、脱酸素剤を取り出す

ステップ3:袋の底を広げ、お湯または水を袋表面の注水範囲まで注ぐ

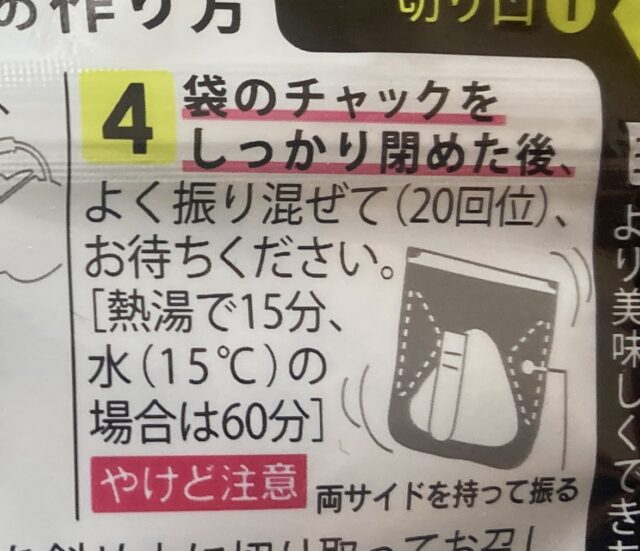

ステップ4:袋のチャックしっかりと閉めた後、よく振る

ステップ5:切り口②を水平に切り、切り口③④を斜め上に切る

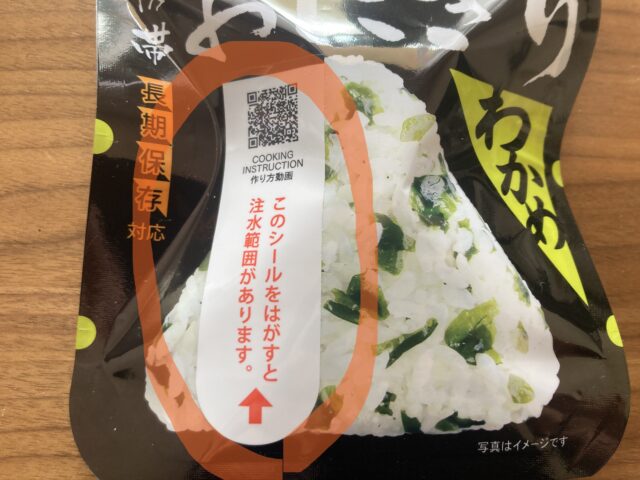

ステップ1:袋表面のシールを剥がす

まずは、袋正面に貼ってあるシールを剥がしましょう。

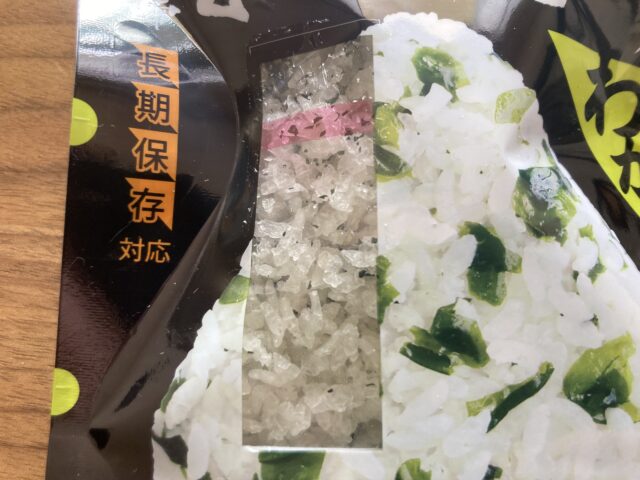

剥がすとスケルトンになっており、ステップ2で使用する赤い注水ラインが確認できます。

ステップ2:切り口①を開封して、脱酸素剤を取り出す

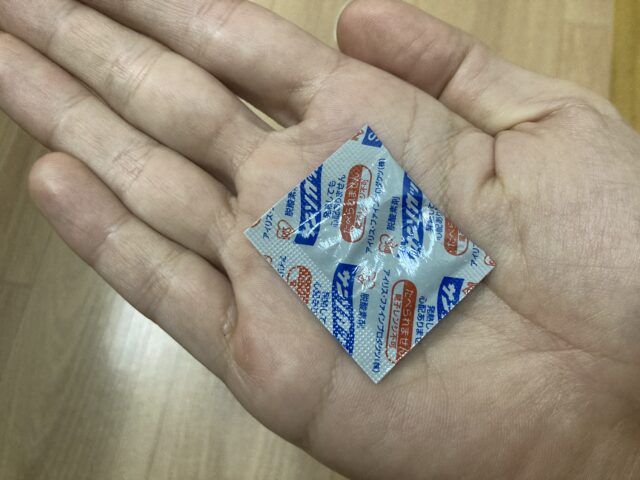

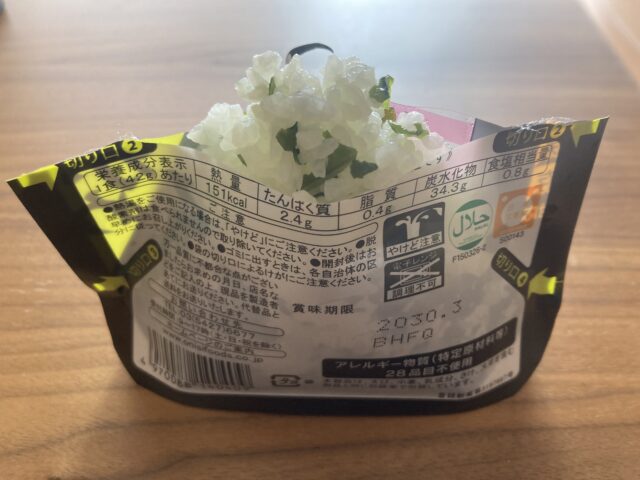

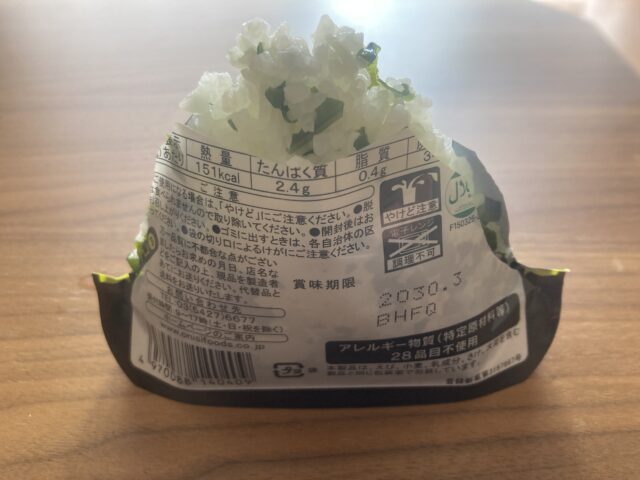

裏面の切り口①を確認して、水平に開封しましょう。そして、脱酸素剤を取り出します。

切り口①下のチャック部分が開いているため、中身が飛び出さないように注意しましょう。

3×4cmサイズの小さな脱酸素剤が入っているため、忘れずに取り出しましょう。

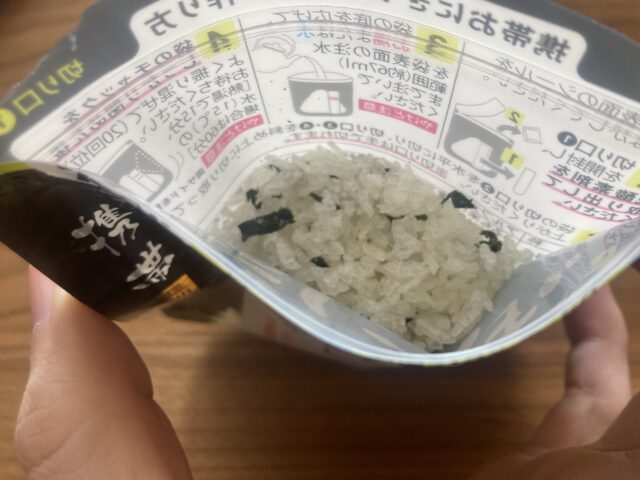

ステップ3:袋の底を広げ、お湯または水を袋表面の注水範囲まで注ぐ

自立できるように袋の底を広げて、お湯または水を表面の注水ラインまで注ぎましょう。

注水の際、片方の手で袋を支える場合には、熱湯による火傷に注意しましょう。

ステップ4:袋のチャックしっかりと閉めた後、よく振る

袋のチャックしっかりと閉めた後、20回ほどよく振り混ぜましょう。

説明分通り、両手で両サイドをつまんで上下に振るとよいでしょう。

よく振り混ぜたあとは、お湯であれば15分、水であれば60分待ちます。

※水バージョンでも試しましたが、しっかりとおにぎりになっていました(驚)

そのままの状態でも三角形になる仕様ですが、気になるのであれば手で形を整えておきましょう。

(やってみた感じ、そんなに大差はないですね。それよりも底部分をしっかりと広げておくことがよいかも。)

ステップ5:切り口②を水平に切り、切り口③④を斜め上に切る

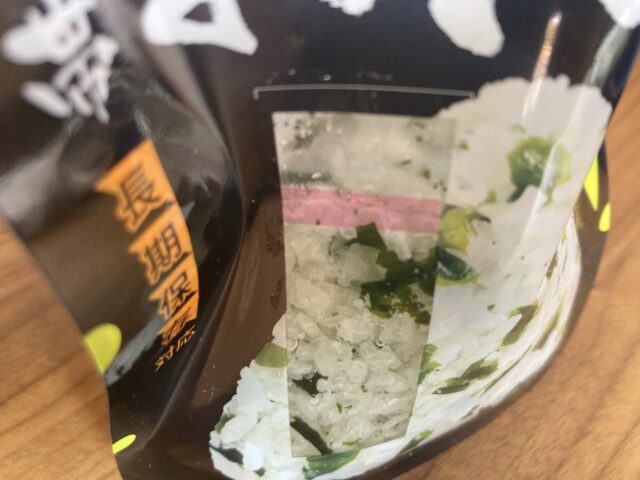

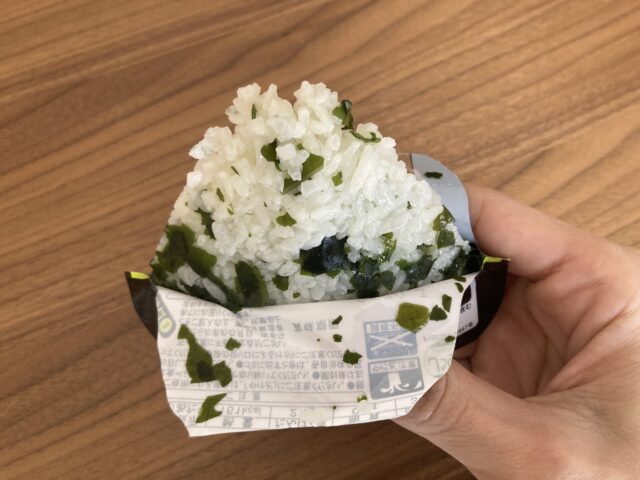

切り口②を水平に切り、切り口③④を斜め上に切りましょう。

切り口で手を切りやすいので、注意しましょう。特に切り口③④がやりずらいです。

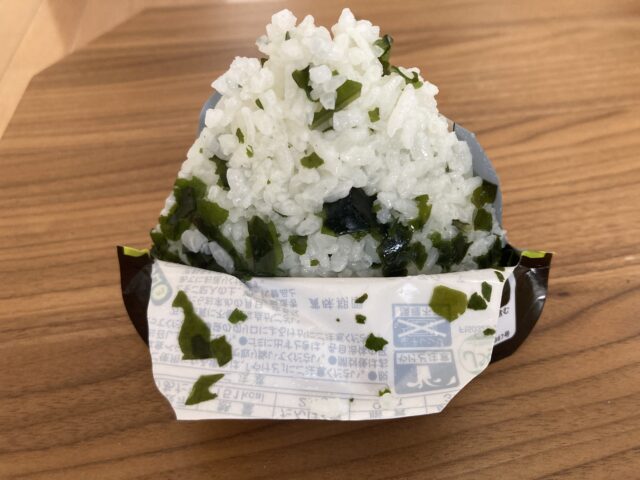

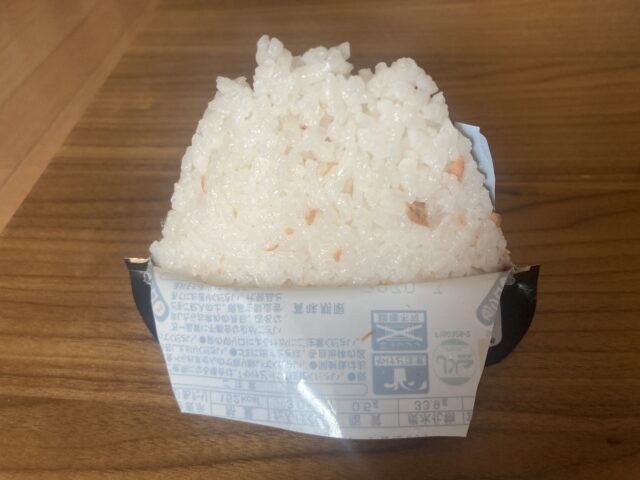

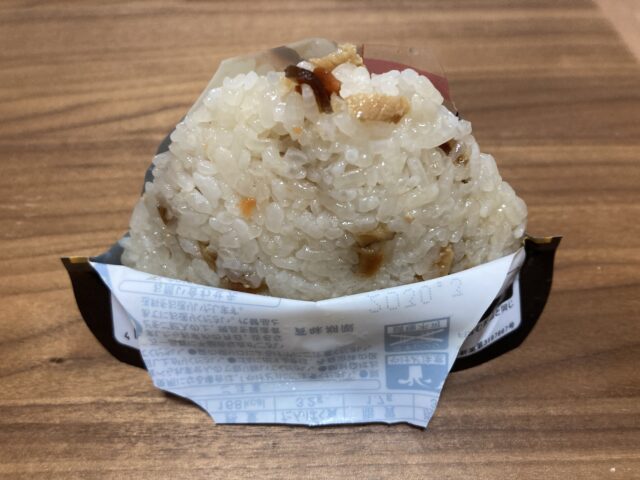

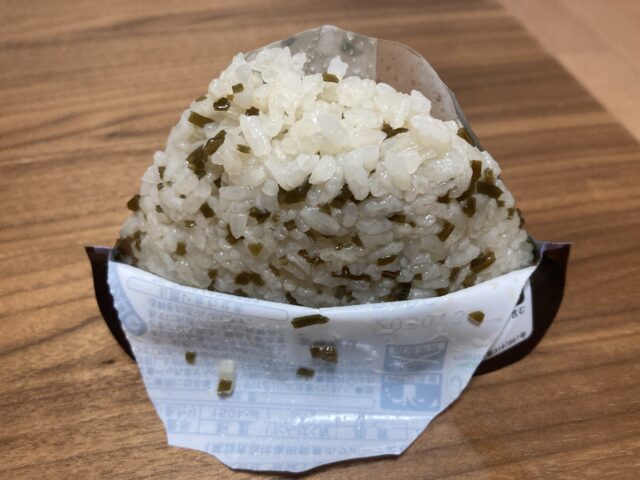

あとは、食べやすいように袋を広げて、「携帯おにぎり」完成です。👏

おすすめは、「わかめ」>「鮭」=「五目おこわ」>「昆布」です

一番のおすすめは、素朴ではあるがほどよい塩気のある「わかめ」ですね。(入れる水量にもよると思いますが…)

次点で「鮭」「五目おこわ」が続き、最後は「昆布」です。

「鮭」はそりゃあうまい。「五目おこわ」は具材が沢山あって良き。「昆布」はちょっと塩気が足りなかった感じ。

コメント